Особенности написания диссертации на разных языках: английский, немецкий, русский

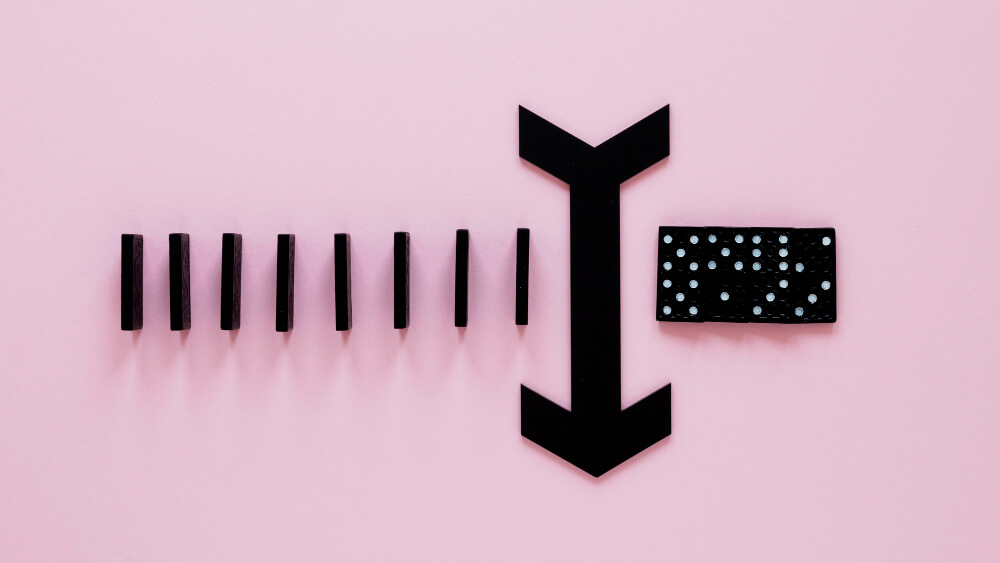

Кто-то скажет: язык — ну и что, главное содержание. На деле всё сложнее. Я бы отметил, что язык диссертации — это не просто оболочка. Это рамки мышления, стиль подачи, структура самой научной работы.

Давайте разберёмся, насколько по-разному учёные выражают одни и те же идеи на разных языках.

Как язык влияет на стиль и структуру диссертации?

Здесь магия простая: язык — не только набор слов, но и зеркало научной традиции. К примеру, когда берёшься за текст на английском, ловишь себя на желании выражаться короче, строже, ни строчки «воды». А вот на русском — наоборот, хочется написать лишнюю страничку, дать пару метких примеров, чтобы уж точно никто не запутался. Лично я вспоминаю, как немецкий текст всё время тянет в сторону длинных рассуждений — по полстраницы без точки.

Дальше — конкретика.

Английский: культура краткости и научной строгости

На английском ценность — в лаконичности. Чем короче предложение, тем круче. Здесь ценится структура: «Введение — Методы — Результаты — Обсуждение» и ни шагу влево. Каждая гипотеза, цифра, вывод — словно выложенные по линейке.

Пример:

This study examines the impact of climate change on agricultural productivity in Central Russia. Results indicate a significant decline in crop yield after 2010.

Минимум эмоций, максимум дела.

Немецкий: длинные сложносочинённые предложения и точность — лови главное!

Немецкий язык — одно предложение легко растянуть на абзац, не потеряв сути. И первые страницы читаешь, будто бредёшь через густой лес — зато выходишь к ясной поляне точности и обоснованности. Немцы невероятно щепетильны к деталям. Термин заменять нельзя, каждый раз — проверка факта, отсылки к фундаментам, ну и ты понял.

Пример:

Die in dieser Arbeit dargestellten Untersuchungen zur Auswirkung der Klimaveränderungen auf die Agrarproduktivität im zentralen Teil Russlands basieren auf empirisch erhobenen Daten und einer detailreichen Analyse der relevanten Statistiken.

Дышать некогда, пока не дочитаешь до последней точки. Зато ясно, почему так много ректората за чтение одной главы диссертации.

Русский: эмоциональность и пространные объяснения (да-да, иногда можно и развернуться)

Русскоязычные диссертации — это почти отдельный жанр. Эмоции тут можно встретить не только в Заключении, но и прямо в Основной части. «Обстоятельный разбор», «комплексный подход», ссылки на авторитетов прошлого века — нормальная история. Плюс, латентная любовь к разъяснениям: если есть шанс развернуться на две страницы вместо одной, грех не воспользоваться.

Пример:

Таким образом, проведённый анализ позволяет утверждать, что изменения климата оказывают значимое влияние на продуктивность сельского хозяйства Центральной России, что выражается в снижении урожайности после 2010 года, подтверждённом статистическими данными и экспертными оценками.

Видите разницу? Не зря поступают на филфак, чтобы писать так изящно.

Английский — король лаконичности и международной науки

Почему английская диссертация похожа на инструкцию к айфону?

Я не преувеличиваю: англоязычная научная работа на вид почти как мануал по сборке мебели из IKEA. Все предельно ясно, по пунктам, без попыток звучать сложнее, чем ты есть. В среднем, предложение в английской диссертации — это 12-15 слов. Попробуй найти что-то западнее, чем русское «с учетом современных тенденций развития науки и техники». Не получится: англичане бы просто написали «due to recent trends».

В английской научной культуре важен принцип: проще — значит убедительнее. Никто не любит витиеватость без причины. Читателю должно быть понятно, что, зачем и почему уже с первых страниц.

Тезисы, которые можно читать как твиты — и они работают!

Лично я поражаюсь, как лаконично они формулируют даже главные выводы. Основная мысль работы там умещается в пару строк. Иногда чувствуешь себя будто в Твиттере: короткие тезисы, бодрый слог и минимум воды.

Вот пример: «Our results demonstrate a strong correlation between X and Y.» Всё. Интуитивно понятно, спорно, но хватко цепляет внимание рецензента.

В наших широтах так не принято — любят масштабные многосложные пассажи, чтобы комиссия почувствовала вес. Англичане лишь улыбаются: если можно покороче, зачем растягивать?

Как не перепутать научный стиль с сухой бюрократией?

Вот тут тонкая грань и, если честно, большинство русскоязычных студентов на ней спотыкаются. Научный стиль по-английски — это не отсутствие эмоций, а точность терминов без занудства. Акцент всегда на сути. Без канцелярита и штампов вроде «настоящим подтверждается».

Кстати, если в русском тексте можно уместить целый абзац из «ввиду выявленных тенденций исследуемого явления», на английском выйдет просто: «The study identified several key trends.» Прямо и ясно. И не похоже на циркуляр Министерства.

Я бы отметил: идеальный тон для английской диссертации — дружелюбная сдержанность. Словно ты объясняешь другу на конференции, а не пишешь инструкцию для робота.

Немецкий — язык, где предложения растягиваются на километры (буквально)

Немецкий в науке — проект из сложных терминов и мегасложных фраз

Когда доходит до написания диссертации на немецком, готовьтесь: вас ждёт настоящее тестирование на выносливость. Казалось бы, можно ограничиться четкими определениями — но нет. Наука по-немецки любит облекаться в максимально ёмкие обороты, включая термины длиной в треть страницы и причастные обороты, где можно заблудиться. Классика научного немецкого — максимально точное, при этом замысловатое выражение мысли. Оно такое: что ни термин, то маленькая головоломка. Немцы считают, что лучше один раз объяснить с десятью оговорками, чем оставить хоть процент недосказанности. Результат? Страницы, на которых один абзац способен стать самостоятельной диссертацией. Пример. В русском научном тексте вы напишите: «Изучена взаимосвязь факторов риска». На немецком же аналогичная фраза потянет на «Untersuchung der Wechselbeziehungen zwischen den Risikofaktoren im Hinblick auf deren Einfluss auf die Entstehung multikausaler Krankheitsbilder» — и это без шуток.

Почему немецкая диссертация чаще напоминает поэму с сотней запятых

А всё дело в грамматике. Запятые — гордость немецкого языка. Каждый придаточный оборот, каждая вставная конструкция требует своей запятой. В итоге предложения растут, как тесто на дрожжах — пока не дойдут до состояния, когда, чтобы вспомнить подлежащее, нужно пролистать полстраницы вверх.Ну да, шучу, но лишь отчасти. Немецкая пунктуация требует педантизма, и не раз — истина в деталях. Даже опытные аспиранты иной раз ловят себя на мысли: как, собственно, отделить главное от второстепенного? Сотня запятых или их отсутствие способна «потопить» самую блестящую идею, чисто технически.Я бы отметил: без набора конкретных структур (например, Passivkonstruktionen, причастных оборотов и Infinitivgruppen) тут не обойтись. Збогойтесь на простые предложения — их никто не оценит, как следует.

Личный опыт: как я пытался выучить структуру немецкого предложения и чуть не сошёл с ума

Моё первое знакомство с немецкой научной письменной речью было сродни попытке собрать сложнейший пазл. Как-то мне попалось предложение длиной в 12 строк — и только в самом конце ты понимаешь, о чём вообще речь, ведь глагол, как заведено, обычно появляется в финале.

Когда я тренировался на немецких диссертациях (особенно в экономике и праве), просчитать запятые и найти подлежащее становилось почти квестом. Через пару недель каждый абзац вызывал один вопрос: можно короче и проще? Ответ всегда был «нет». Немецкий любит сложность и строгость. С ним не поспоришь.

Русский язык: пространство для развернутых мыслей и эмоциональных пассажей

Почему диссертация на русском — это почти проза, а иногда и философия

Знаете, когда пишешь диссертацию на русском языке, становится практически невозможно отделаться только сухими формулировками и бесстрастными оборотами. Русская научная традиция — словно старинная библиотека: просторная, чуть пыльная, но безумно притягательная. Здесь не просто допустим, а даже поощряем определенный размах мысли. Иногда кажется, будто сам текст требует рассуждения шире, выхода за рамки — ну, например, анализируя феномен Толстого, не заглянуть к Шопенгауэру просто рука не поднимается.

Не случайно многие знаменитые диссертанты — взять хотя бы философа Чанышевa (его тексты до сих пор обсуждают в студенческих курилках) — писали так, что временами между строк проступала проза или поэтика. Это не «утечка содержимого», это скорее способ передать нюансы и интонации, которые английский и немецкий языки обычно зажимают в коротких синтаксических цепях.

Мифы и правда о «громоздкости» русских научных текстов

Короче, миф про то, что научная работа по-русски — это обязательно что-то тяжеловесное, громоздкое и скучное, уходит корнями в советский период. Да, традиция массивная. Да, предложения любят тянуться через полстраницы. Но правда в том, что это скорее о нюансах мышления: русский язык подталкивает раскладывать проблему «по полочкам», идти от предпосылок к выводам самой подробной дорогой.

Красноречивый пример: в английском research paper вводят проблему в абзаце или даже в одном предложении, а вот по-русски иногда только к третьей странице понятно, о чем, собственно, спор.

Но громоздкость — не приговор. Лично я бы отметил, что лучшие современные диссертации прекрасно держат баланс: структура становится четче, фразы — короче, но глубины анализа это не убавляет.

Забавные заблуждения: почему хочется цитировать Пушкина даже в математике

Можно ли посреди главы по квантовой механике вставить строку из Пушкина? Ну, официально — нельзя. Но признаемся честно: у каждого, кто пишет по-русски много и вдумчиво, хочется «разбавить» эти формулы словом гения. Это какая-то внутрикультурная привычка — ссылаться не только на учебники, но и на Тютчева или Блока. Надеюсь, я не один такой.

Впрочем, посмотрите на некоторые исторические диссертации: авторы интонационно спорят не только с западными оппонентами, а еще и с классической русской литературой. Иногда в научном стиле вдруг проскользнет почти художественный образ — и это не считается ошибкой, а наоборот, придает тексту глубину.

Легко ли переключаться между научным стилем и литературным талантом?

Русский научный стиль поощряет развернутые логические построения, метафоры, даже легкую иронию, но нужно чутко уловить грань, чтобы не скатиться в эссеизм. Переключение между академической строгостью и литературностью — навык, который требует времени и самодисциплины.

Пример из практики: однажды аспирант по психологии начал каждую главу своего исследования с короткой поэтической зарисовки. Это оценили как смелость, но в итоговой версии по требованию научного руководителя оставили только одну, самую удачную. Баланс, как говорится, найден.

И еще: не забывайте про внутреннюю логику текста. Научная работа — это все-таки аргументация и доказательство, а не конкурс авторского стиля. Хотя, если честно, читать такие работы всегда интереснее, чем копипасту из методичек. Это уже лично мое мнение.

Традиции и стандарты: где редактируют, а где «прощают»?

Как ни крути, законы диссертационного жанра пишут в каждой стране по-своему. И не то чтобы кто-то всегда прав, а кто-то всегда ошибается. Но вот правила оформления, стиль, терпимость к неточностям — это совсем не одинаковый «суп» из страны в страну. Давайте разберёмся, кому сколько соли сыпать и кто готов принять пирог с изюминкой — а у кого за лишнюю точку могут быть проблемы.

Как разные университеты и научные сообщества смотрят на оформление и стиль

В немецких вузах требования к оформлению прописаны чуть ли не в Конституции — и попробуйте их не выполнить. Там всё строго: шрифт, расстояние между строками, количество знаков и даже сорт бумаги, на которой сдаёшь первую копию. Проверка идет буквально по лупе. Помню случай: студент защищается в TU Berlin — рецензенты вчитываются в оглавление, мучительно выискивая короткое слово без заглавной буквы. И это не анекдот, а бюрократия по-немецки.

В Америке же стандарты по-своему железные — вход по шаблону, иначе никак. Главное — следовать структуре: абстракт, вступление, методы, результаты, обсуждение. В общем, шаблон на все случаи жизни. Разнообразие — по желанию, но только в пределах разумного. Классическая фраза от профессора из Калифорнии: «The template is your friend». Замечу, редактировать на лексическом уровне никто особо не будет — ваш стиль, но в рамках правил хорошего тона.

В России… ну, сами знаете. Правила есть, но иногда на защите звучит настолько колоритный научный юмор, что диву даёшься. Как говорит старый научрук: «Лишний абзац — беда. Но если шутишь по теме — зачтём!» Тут оформление важно, но к «тонкостям» часто относятся философски. Главное — обоснование идеи, а не цвет рамочки.

Пример из немецкого университета: миллион правил и ни одной улыбки от рецензента

Лично был свидетелем странной «драмы» в Университете Гамбурга. Выпускник отправил pdf-диссертацию, но забыл выровнять подписи к иллюстрациям по правому краю. В остальном — работа безукоризненная. Итог? Два раунда перепроверки, четыре дождливых дня ожидания (ноябрь, Германия, представьте), морализаторский комментарий от секретаря совета: «Обратите внимание на пункт 6 приложения 2 к требованиям оформления. Правила едины для всех». Текст одобрили… без тени эмоций. И хотелось бы добавить, что немецкая пунктуальность в науке — вообще отдельный жанр. Без улыбки, но с чувством долга.

Англоязычные преподаватели и их любовь к шаблонам и клише

Университет Кембриджа, 2022 год. Оформляешь тезисы — впереди целая «армия» шаблонов: Introduction, Statement of Problem, Methods, Results… Даже расставлять акценты в тексте учат по лекалам. Юмор? Только если уместен, сухой и как бы мимоходом. А все ключевые фразы, вроде «According to previous research» или «The data suggest» — настоящие мастера диссертационного канцелярита. Иногда, признаюсь, клише настолько шаблонные, что стирается индивидуальность. Но — зато порядок глобальный и риск быть непонятым минимален.

Русские защитники диссертаций и их «научный» юмор — проверено на себе

Даже уважаемый МГУ славится своей неоднозначной свободой. На защите шутят, приводят игровые примеры, иногда цитируют классиков вне темы. Лично видел: из присутствующих на совете четверо были знакомы с анекдотами про «сферического коня в вакууме», и рецензент улыбался с пониманием. Безусловно, оформление всё ещё проверяют: ГОСТ никто не отменял, а шрифт Times New Roman лучше не менять. Но для русской диссертации важнее живой интерес к науке: если сквозит энтузиазмом и логикой — простят и опечатку, и пропущенный абзац в приложении.

Вывод? Жёсткие стандарты — у немцев; бездушные, но рабочие шаблоны — у англо-саксов; философия допусков и немного сарказма — у нас. Так что оформлять диссертацию на заказ не стыдно: главное — знать, где ждать строгого теста на пунктуальность, а где — научного обсуждения с приправой юмора.

Советы для тех, кто решился писать на «чужом» языке

Писать диссертацию на иностранном языке — испытание. Даже если ваш английский или немецкий вроде бы крепкий, внезапно можно поймать себя на мысли: «Так, а как тут написать взятый в расчет или междисциплинарный подход так, чтобы не выйти за рамки академической нормы?» В общем, ловушек хватает. Но, скажу честно, кайф от результата — тоже!

Читать свои и их тексты: польза для дела

Кто бы что ни говорил, но чтение чужих диссертаций и статей — штука полезная. Притом сразу на двух фронтах: родной и выбранный язык. Вот вам маленький кейс из личного:

Однажды сравнивал, как раскрывают тему устойчивого развития в русских и немецких работах. И что же? Там, где мы бы расписали на три абзаца про «экологическую составляющую инновационных кластеров», немец просто перечисляет ключевые показатели: коротко, емко и в лоб.

Это помогает не просто выучить термины или уловить стиль. Вы начинаете видеть разницу в логике, структуре, даже чувстве юмора. И да, будет скучно — но только первое время. Потом любое вторжение чужой логики начинает заводить: «А почему так? А как это обыграть в своем тексте?»

Языковые ловушки и стилистические тупики: как не провалиться

Вот это та самая зона риска. Перевести, конечно, может каждый (спасибо переводчикам и Google Translate), а вот не попасть в тот самый «ложный друг переводчика» — задача на порядок выше. Пример? Пожалуйста: слово «actual» в английском — это вовсе не «актуальный», а «фактический». Ну да, ловят даже профи.

- Ведите свой глоссарий. Законспектируйте ключевые термины — как в англоязычной, так и в родной литературе.

- Вникайте в стиль: научный английский избегает лишней витиеватости, а немецкий любит длинные, но логичные конструкции. «Пушкинский» русский отлично уживается даже с некоторой долей образности.

- Читаем вслух. Серьезно. На слух проще уловить нелепый оборот, чем при беглом чтении, особенно если язык не родной.

Как сохранить душу текста на чужом языке

Самое трудное — не просто «сказать то же», а донести смысл и свою научную индивидуальность. Бывает, переводишь свою мысль, а получается автоматически-серенько — ни живо, ни мертво. Лично я бы советовал:

- Писать сначала на том языке, на котором мыслится легче. Потом адаптировать без кальки, сохраняя логику, но меняя под ритмику и акценты языка-цели.

- Давать почитать носителю языка — для проверки звучания и естественности.

- Избегать «переводных» штампов. Искать аналоги фраз, смотреть, как пишут лучшие: не случайно ведь будущие Нобелевские лауреаты годами изучают чужие тексты.

Финальные лайфхаки от бывалого диссертанта

Вот мой старый добрый совет, который не раз спасал от смешных (и драматичных) ошибок: проверь свой текст у носителей языка. Даже если у тебя за плечами год стажировки в Лондоне, а немецкий ты знаешь с пеленок — найди того, кто реально думает на этом языке. Живого. Пусть прочтет хотя бы один абзац. Люди заметят то, что ни один онлайн-переводчик после премии Тьюринга не увидит.

Добавляй юмор и чуть-чуть себя: научные тексты этого не запрещают

Короче, не бойся вставить пару искренних метафор или слегка ироничное сравнение. Ну да, это все-таки не стендап, а диссертация университета. Но небольшой штрих индивидуальности делает текст человечнее. Вы когда-нибудь встречали научную статью, которая запомнилась только потому, что там был абзац-отступление про пирожок или аллюзия на «Гарри Поттера»? Я — да. И вспомните: даже академик Сахаров в нюансах изредка шутил.

Язык — это твой инструмент

Вот важный, почти философский принцип: язык — это не клетка. Не пытайся загнать мысль в неудобный шаблон только ради красоты оборота или из-за страха «а вдруг не так поймут». Разные языки по‑разному выражают то, что ты хочешь сказать — и отлично, пусть это работает на тебя.

Например, в английском структура проста и честна: «We conclude that…». В немецком предложении место глагола может удивить даже носителя, а в русском мы любим витиеватые обороты. Главное — чтобы мысль была чистой, ясной.

Российские диссертанты и их неожиданные способы вдохновения

Чем спасаются русскоязычные магистранты и аспиранты, когда мозг категорически отказывается анализировать материал? Далеко не всеми любимый кофе и не только. Вот реальный сборник «народных традиций»:

- Кот на коленях (да, кота зовут Мотя — личный опыт коллеги; Мотя, по всей видимости, эксперт по сноскам).

- Танцы на столе перед дедлайном (ну да, танцы: по отзывам, после этого лучше усваивается структура введения — проверить, пожалуй, может только отчаянный диссертант).

- Поисковый марафон по странным формулировкам («рефлексивные осцилляции смысловой нагрузки» — надеюсь, вы не встретите их в своей работе).

- Ручка с чернилами разных цветов — чтобы каждой проблеме свой тон, каждому аргументу — свой колорит.

Совет: главное — не бояться пробовать новые способы выйти на уровень «писать легко». Даже если для этого придётся танцевать с котом под латинское введение.

И пусть работа над диссертацией не всегда быстрая и ровная, зато с интересными статистиками и смешными историями она становится почти приятным приключением. Вдохновения всем!